لمِ يكن القرآنُ كتابًا مُشفّرًا، ومملوءًا بالطلاسمِ والألغازِ؛ ليكون سببًا في ضلالِ الناسِ، بل جاءَ لِـ ((يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ))، فهو يهدي لأقومِ الطرقِ، وأوضحِ السبلِ لمعرفةِ الحقيقةِ، وهذا من نِعَمِ اللهِ على الخلقِ حينما جعلَ لهم كلَّ شيءٍ في هذا القرآنِ واضحًا ومفصَّلًا ((وَكُلَّ شَىْءٍۢ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا))؛ لأنّ الوضوحَ وعدمَ التعقيدِ هو من صفاتِ القرآنِ.

وعلاوةً على ذلكَ فإنّ القرآنَ وصفَ لغتهُ بأنَّها واضحةٌ وخاليةٌ من التعقيدِ في إيصالِ المعنى؛ لأنّ لسانَها ((بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ))، فلسانهُ (مبينٌ) وليسَ غامضًا، فهو أداةٌ لإبانةِ المعنى لا لطمسِهِ وطمرهِ.

ولكن ما الذي جرى لتنقَسم الأمّةُ وتصبح طوائفَ متناحرةً يبغضُ بعضُها بعضًا؟ وأين موقفُ القرآنِ منهم؟ والإجابة تكمن باعتقالِ اللغةِ واستعمالِها كسلاحٍ مضادٍّ تُجاه الأمّةِ على يدِ السلطاتِ التي حكمتِ المسلمينَ بعد إقصاءِ مَنْ هم لِسانُ هذهِ اللغةِ الصادقُ واضطهادِهِم.

فاللغةُ، بوصفِها العامّ؛ هي وسيلةٌ الغرضُ منها إيصالُ الأفكارِ والمعاني، وهي في جوهرِها أداةٌ للإفهامِ، ولكنّهم – وأقصدُ مَن تسلّطوا على رقابِ الأمَّةِ- قد حوّلوها إلى أداةِ إبهامٍ مِن أجلِ تحقيقِ غاياتِهِم، وإبعادِ الأمّةِ عن الطريقِ القويمِ الذي رسمَهُ القرآنُ، ومحاولتِهِم قطع الأمّةِ عن النظامِ الحقيقي الذي وضعَه اللهُ لهم، من خلالِ تسخيرِ قواهم السلطويَّةِ في العملِ على برمجةِ الأمّةِ وفقَ النظام الذي يخدمُ مصالحهم؛ لأنَّ اللغةَ تحتوي على نظامِ برمجةٍ خفيٍّ يعملُ بداخلِ الذهنِ البشري، حالها حال لغاتِ الحاسوبِ اليومَ؛ إذ كلُّ لغةٍ معيّنةٍ تدعمُ نظامًا معيَّنًا، وهذا ما حصلَ بالفعلِ فقد سخّرَ هؤلاء الحكّامُ والطواغيتُ كلَّ القدراتِ من أجلِ التلاعبِ بمكنوناتِ اللغةِ وجعلِها تخدمُ نظامَهم فقط، وإبعادِ الناسِ عن مَنْ خصّهُ القرآنُ بالذكرِ في كتابهِ، ووصفَهُ بأنّهُ لسانُ صدقِ هذهِ الأمّةِ، والعجيبُ أنَّ القرآنَ قد ذكرَ اسمهُ صراحةً دونَ أن يُحيطهُ بشيءٍ منَ الغموضِ، ولكنّهم حرّفوا المعنى وفقَ لغتِهم وبرمجتِهم الداعمةِ لنظامِهم كما سنرى.

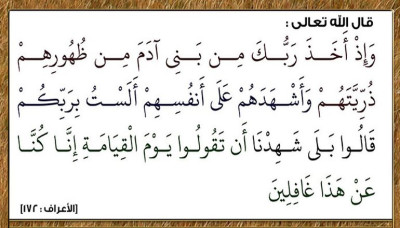

لقد انتبهَ القرآنُ لخطورةِ اللغةِ بوصفِها سلاحًا ذا حدّينِ يُمكنُ أن يعملَ عملهُ في المجتمعِ، فإذا ما وقعتِ اللغةُ أسيرةً بيدِ مَن يقلبونَ الحقائقَ ويحرّفونَ المعاني عن مواضعِها الحقيقيَّةِ التي أرادها اللهُ فإنّ المجتمعَ سوف يعيشُ في حالةٍ من التيهِ والضياعِ، والانسياقِ وراءَ البرمجةِ المزيّفةِ التي تستهدفهم؛ ليكونوا عبيدًا لهؤلاءِ الضالّينَ المضلّينَ، فكانَ موقفُ القرآنِ أنْ يضعَ قيّمًا على هذهِ اللغةِ، كما سيكونُ قيّمًا على الأمَّةِ؛ لأنّ القرآنَ دستورٌ يعتمدُ في أدائهِ السيسولوجي على اللغةِ، بوصفِها الأداة الرئيسة التي يستعملها في إعطاءِ التعاليمِ الربّانيّةِ، والقوانينِ الإلهيَّةِ؛ ولذلك كانَ لابدّ أن يذكرَ هذا القيّمَ الذي جعله رحمةً لهم باسمهِ، وأعطاهُ الصفةَ التي يُفهَمُ مِنْ خلالها بأنّه صاحبُ الحقِّ الشرعيِّ الوحيدُ في تأويلِ وتوضيحِ ما لم يُتَمكَّنوا مِن فهمِهِ، إذا ما عصفت في المجتمعِ رياحُ التشويشِ الغاشمةِ التي تستهدفُ أذهانَهم وعقولَهم من خلالِ البرمجةِ الخاطئةِ التي يُطلقُها القادةُ المزيّفونَ إزاء قادةِ الحقِّ والهدى، والذين قادَ لواءَهم الإمامُ عليٌّ (عليه السلام)، ولهذا كلِّه جاءَ قولُهُ تعالى: ((وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا)) [سورة مريم: 50]، فعليٌّ (عليه السلام) هو الحقيقةُ الصادمةُ في هذهِ الآيةِ التي حاولَ المُدلّسونَ والمزوّرونَ إخفاءَها على مرِّ العصورِ، ولكنّ الله يأبى ((إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُون)) [سورة التوبة:32].

وهناك ثمّةَ سؤالٌ يُطرَحُ، وهو كيف لنا أن نُثبتَ كلَّ ما قلناه؟ والجوابُ يكمنُ في أنّ لفظةَ (عليًّا) من الناحيةِ النحويّةِ يمكننا أن نُعربَها بدلًا، وإذا ما أُعرِبَت بدلًا؛ فإنّه سيكونُ اسمَ علمٍ لا محالةَ، ويصبحُ سياقُ الجملةِ أنَّ عليًّا بدلٌ من (لسانَ صدقٍ) كما لو قلنا جاءَ أميرُ المؤمنينَ عليٌّ.

وكذلكَ يجوزُ لنا أن تكونَ لفظةُ (عليًّا) منصوبةً على المفعوليّةِ، أي: إنّه مفعولٌ بهِ منصوبٌ، فيُصبِحُ سياقُ الكلامِ (وجعلنا لهم عليًّا لسانَ صدقٍ)، وهنا لفظةُ (عليًّا) لا يُمكنُ أن تُؤوَّلَ إلّا على أنَّها اسمُ عَلَمٍ.

وبعدَ أن أثبتنا أنَّ لفظةَ (عليًّا) اسمُ عَلَمٍ من الناحيةِ النحويَّةِ، فمِنَ الثابتِ تاريخيًّا أنّ الإمامَ عليًّا (ع) لم يكن لهُ سَمِيٌّ من قبلُ، أي: لا يوجدُ في التاريخِ العربيّ والإسلاميّ شخصٌ بهذا الاسمِ سواهُ، فلا يوجدُ شكٌّ بأنّه هوَ المقصودُ في هذهِ الآيةِ.

ولا بدّ لنا أن نعرضَ آراءَ المخالفينَ لنا في الرأي – ونقصدُ بهم المفسّرينَ- الذين أجمعوا على إعرابِ لفظةِ (عليًّا) على أنَّها صفةٌ منصوبةٌ لِـ(لسانَ صدقٍ) بسببِ تعصّبِهِم الطائفيِّ لا غير، والذي سوف نبيّنُ بطلانَهُ بالدليلِ العلميش؛ إذ وضعنا دليلَينِ نحويَّينِ بكونهِ اسمَ عَلَمٍ حينما أعربناهُ بدلًا، ومفعولًا بهِ، وهم وضعوا دليلًا واحدًا، والبديهيّةُ العلميّةُ تُرجّحُ الدليلَ الأقوى، والاثنانُ أقوى منَ الواحدِ.

ودليلُنا الثاني: هو تشريحُنا لجملةِ (وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا)، فما الغايةُ من وصفِ اللهِ للسانِ الصدْقِ بأنّهُ عليًّا، فهلِ اللسانُ هو العليُّ؟ وما علوّهُ؟ فهذا تعبيرٌ ركيكٌ بلاغيًّا، ولو كان على أساسِ المجازِ؛ لأنَّ القرآنَ حينما وصفَ اللسانَ وصفَهُ بالمبينِ، وليسَ بعليٍّ في كلِّ المواضعِ! هذا من بابٍ، ومِن بابٍ ثانٍ فالذي ينفي صفةَ العليِّ للّسانِ، ويثبتُ كونهُ يتكلَّمُ على اسمِ عَلَمٍ وشخصيَّةٍ معيّنةٍ هو سياقُ الآياتِ، فلو رجعنا إلى الآياتِ في سورةِ مريمَ التي تسبقُ هذهِ الآيةَ لوجدنا دلالتَها السياقيّة، ولغةَ الخطابِ النّصّي فيها تبدأُ بالحديثِ عن وراثةِ الأرضِ، وما لهذا الموضوعِ من أهمّيّةٍ في مسألةِ قيادةِ الأمّةِ منَ الجانبِ الإلهيّ، ثمَّ يتوجّهُ الخطابُ في جميعِ الآياتِ إلى ذكرِ أسماءِ الأنبياءِ وصفاتِهم؛ إذ يبدأُ الخطابُ مِن (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ) [سورة مريم:41]؛ ليبدأَ القرآنُ باستعمالِ لفظةِ (وَهبنا)، ويُقرِنُها بأسماءِ الأنبياءِ: (وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)، وبعدَها يستعملُ لفظةَ (جعلنا)؛ ليقترنَ مصطلحُ الجعلِ والهبةِ بالنّبوّةِ، أو ما هو موازٍ لها، حيثُ قالَ: ((وكلًّا جعلنا نبيًّا)) [سورة مريم:49]، لتأتي بعدها الآية المقصودةُ التي هيَ من سنخِ الخطابِ وتشكلُ وحدةً موضوعيّةً لهُ حيثُ استعملَ القرآنُ الألفاظَ نفسَها التي قرنَها بأسماءِ الأنبياءِ والرّسلِ، ونقصدُ (وهبنا) و(جعلنا)، ومن خلالِ السياقِ لا يمكنُ أن يستعملَ القرآنُ هذهِ اللفظةَ لشيءٍ غيرِ عاقلٍ، ونقصدُ بهِ (لسانَ صدقٍ)؛ لأنَّ سياقَ الآيةِ وظّفَ هذينِ اللفظينِ لاسمِ عَلَمٍ عاقلٍ وهو أسماءُ الأنبياءِ، بدليلِ استعمالهِ للفظينِ أنفسهما في الآياتِ التي تبعتها في قولِهِ تعالى: ((وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا

))، لاحظ: ((وهبنا من رحمتنا)) وهو لفظٌ مطابقٌ لما جاءَ في الآيةِ 50 منَ السورةِ نفسِها، فماذا وهبَ اللهُ؟ (هارون) وهو اسمُ عَلَمٍ، وسياقُ الجملِ يتكلّمُ في كلِّ الآياتِ على اسمِ عَلَمٍ لعاقلٍ لا على شيءٍ غيرِ عاقلِ، وهنا يتّضحُ من سياقِ وحدةِ الموضوعِ أنّ لغةَ الخطابِ تُشيرُ صراحةً لاسم عَلَمٍ عاقلٍ اسمُهُ عليّ، وقرنَهُ بصدقِ اللغةِ التي هي السرّ في توحيدِ الأمّةِ؛ لأنّهُ صاحبُ الحقِّ الشرعيّ الوحيد في تأويلِ اللغةِ وتفسيرِها، والقيّمُ عليها كما هوَ القيّمُ على الأمّةِ.

اترك تعليق